太平天国运动是清朝咸丰元年到同治三年(1851年—1864年)期间,由洪秀全、杨秀清、萧朝贵、冯云山、韦昌辉、石达开等组成的领导集团从广西金田村率先发起的反对清朝封建统治和外国资本主义侵略的农民起义战争,是19世纪中叶中国最大的一场大规模反清运动。1864年,随着太平天国首都天京的(南京)陷落,标志着运动失败。太平天国运动沉重打击了清朝的统治和外国侵略势力,谱写了中国近代史上壮烈的一章。

太平天国起义过程道光三十年六月(1850年7月),洪秀全发布总动员令,号召各地拜上帝会的会众变卖家产,于十月(11月)到金田村“团营”(集中编练队伍)。

不久,各地会众1万多人相继到达,分别编成男营、女营,禁止个人私有财产,并将变卖家财所得的金钱银两全部上缴"圣库",实行衣食零用均由圣库供给的圣库制度。

到金田"团营"的会众,曾多次与团练和清军展开激战,拜上帝会在斗争中初步建成了一支以军、师、旅、卒、两为编制的太平军。咸丰帝调湖南提督向荣为广西提督,率兵入广西镇压太平军,并从云南、贵州、湖北、福建等地调兵遣将,凶猛地扑向紫荆山区。

但是清军的几次进攻均遭失败。道光三十年十二月十日(1851年1月11日)是洪秀全38岁生日。当天,洪秀全率众在金田村誓师,宣布起义,"正号太平天国元年'"。太平军全体将士蓄发易服,头包红巾,标志着同清朝统治势不两立。

太平军人人留起头发,故有“长毛”之称。当时活跃在桂平附近的天地会首领罗大纲、苏三娘等,相继率众投奔太平军,从而壮大了太平军的声威。

咸丰元年二月二十一日(1851年3月23日),洪秀全在武宣东乡宣布“登基”,称天王。八月(9月),太平军打破向荣所部清军的堵截和包围,一举攻克永安州。太平军在永安驻守半年之久,进行封王建制和整顿军纪等军政建设工作。

洪秀全封杨秀清为东王、九千岁,萧朝贵为西王、八千岁,冯云山为南王、七千岁,韦昌辉为北王、六千岁,石达开为翼王、五千岁。所封诸王皆受东王杨秀清节制。此外还颁行冯云山所指定的新历法“天历”。

永安建制使太平天国政权初具规模,有利于起义的发展。但是封王建制仍然是按照封建制度的模式构建太平天国军政合一的政权体制,这表明个体小生产的局限使这支农民起义军还提不出建设新政权的新蓝图。

咸丰二年三月(1852年4月),太平军从永安突围北上,于四月十六日(6月3日)攻克广西东北重镇全州。南王冯云山在激战中中炮阵亡。太平军进入湖南,由东王杨秀清、西王萧朝贵联衔发布《奉天讨胡檄布四方谕》、《奉天诛妖救世安民谕》、《救一切天生天养中国人民谕》3篇文告,痛斥“富儿当权”的反动统治,揭露清朝“纵贪官污吏,布荡天下,使剥民脂膏。”这表明太平天国“灭满兴汉”的斗争目标更加明确,政治口号鲜明,宗教色彩淡薄而现实主义色彩极为强烈,这对劳苦大众很有号召力。

在道州一带约有2万多人参加太平军,其中有数千名挖煤工人加入组成土营,成为太平军的"工程兵”。是年八月(9月),西王萧朝贵率军袭取长沙,不幸中炮牺牲。太平军继续北上,于十一月(12月)攻克岳州,当地船户、水手积极参加太平军,建立了一支力量较强的水师。

十一月中旬(12月下旬),太平军相继攻克汉阳、汉口,十二月(1853年1月)攻占武昌城,当地劳苦群众和游民踊跃参加太平军。太平军发展到二三十万人。

咸丰三年正月(1853年2月),太平军自武汉兵分两路,直趋南京,江心糠战船,两岸人马如云,形成一幅威武雄壮的进军图画!沿途连克九江、安庆、芜湖等重镇。

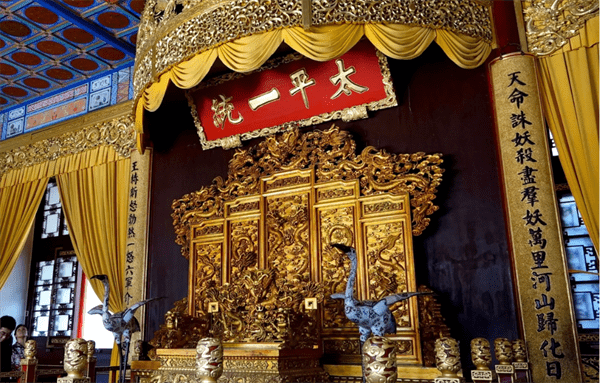

二月十日(3月19日),攻克南京外城,斩两江总督陆建瀛。次日破内城,杀江宁将军祥厚。太平天国布告安民,改南京为天京,定为都城。太平军乘胜攻占镇江、扬州、瓜洲、浦口等军事要地,派重兵把守以拱卫天京。

这一系列的胜利沉重地打击了清朝统治者。清政府命钦差大臣向荣在南京城外孝陵卫建立江南大营,命琦善、胜保在扬州城外建立江北大营,以钳制天京。

太平天国定都天京后,为实现推翻清政府的斗争目标,于是年四月一日(1853年5月8日)派天官副丞相林凤祥、地官正丞相李开芳统兵2万多人出师北伐。

北伐军从扬州出发,经皖北入河南,五月(6月)底从豫西汜水口渡过黄河,于八月底挺进直隶(今河北)境内。九月底迫近天津城郊,攻城受挫,扎营于静海独流镇一带坚守待援。

清军四面云集围剿,北伐军节节败退。咸丰五年二月(1855年3月),连镇失守,林凤祥被俘,后在北京慷慨就义。四月(5月),李开芳在山东高唐州被俘后押至北京被杀。至此,太平军历时2 年多的北伐失败。

太平天国在北伐的同时,开始了大规模的西征,战略目标主要是夺取武汉、九江、安庆等军事重镇,以控制长江中下游地区。

咸丰三年四月(1853 年5月),派春官正丞相胡以晃、夏官副丞相赖汉英等人率战船千余艘,溯江西上,五月(6月)攻入江西。

八月,西征军分兵两路:一路进攻皖北,一路攻入湖北。咸丰四年二月(1854年3月),西征军攻入湖南境内,遭到曾国藩建立的湘军的拼死抵抗。

六月(7月),湘军开始全力反扑,西征军节节败退,从两湖地区一直退至江西九江坚守待援。天京急派石达开、罗大纲率大军增援,于咸丰四年十二月在湖口大败湘军水师,曾国藩落荒逃至南昌困守。西征军乘胜大举反攻,于咸丰五年三月(1855年4月)第三次攻克武昌,及至六年二月(1856年3月),占领江西7府1州50余县,取得了辉煌战绩。

咸丰六年三月(1856年4月)初,太平军击溃了清军江北大营,再克扬州。五月攻破江南大营,向荣逃至丹阳丧命。至此解除了两大营对天京的威胁,形成了太平天国军事上的全盛时期。

太平天国定都南京及其在军事上的巨大胜利,有力地推动了全国革命形势的高涨。各地各族人民纷纷举起反清斗争的旗帜,响应太平天国革命,从而形成江南天地会系统的反清起义、北方捻军起义和西南地区各族人民起义等三大势力。

天地会是长期在民间流行的反清秘密团体,它以建立山堂、结盟拜会等形式组织群众,盛行于东南沿海和长江流域。它的派别很多,有小刀会、三合会、哥老会等。

在天地会系统的起义中,以刘丽川领导的上海小刀会起义(1853年8月至1855年2月)、陈开和、李文茂领导的广东红兵起义(1854年7月至1861年8月)的规模最大。

捻军起义(1853年至1857年)是太平天国时期起义规模最大、斗争时间最久、活动地区最为广阔的北方农民起义。初起时主要活动在皖北、苏北、河南、山东等地,主要首领是张洛行等人。太平天国失败后,与赖文光所部太平军结合,共推赖文光为统帅,按照太平军的编制、制度进行整编,并于同治五年(1866年)分为东西捻军,驰骋在河南、陕西和山东等地,沉重打击了清朝统治势力。

西南地区各族人民反清起义中,势力较大的有:张秀眉领导的贵州苗民起出义、杜文秀领导的云南回民起义、李文学领导的云南哀牢山彝民起义等。

这些起义都是各族人民的自发联合,共同反抗清朝封建压迫、响应太平天国起义。各支起义军的领袖大都推行有利于民族团结合作的政策和措施,而集中力量打击清朝统治者。这些起义大都坚持到70年代中期相继失败。他们有力地支援了太平天国在长江流域的军事斗争,形成了以太平天国为中心的革命高潮。

还没有内容