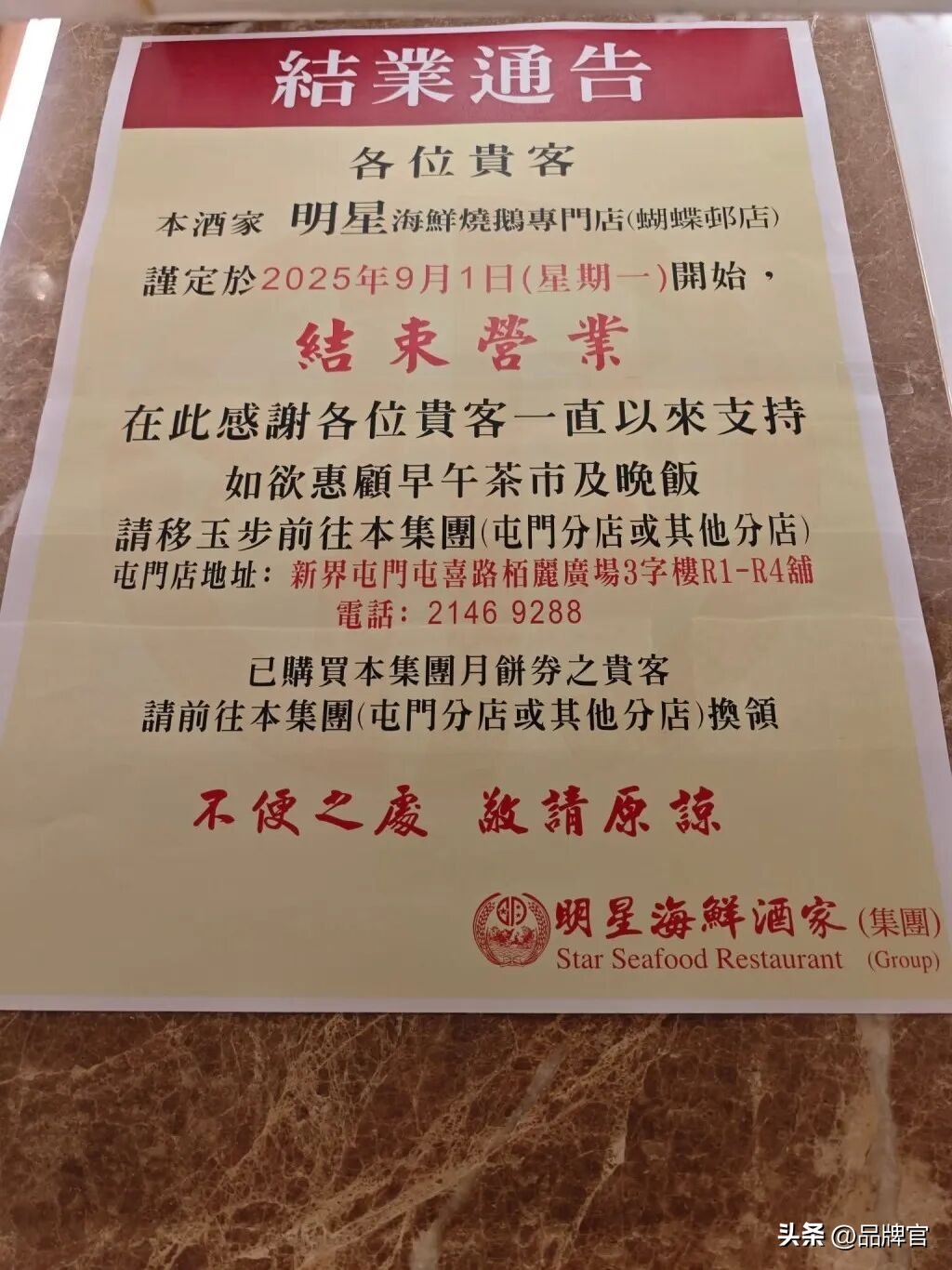

8月31日傍晚,屯门蝴蝶广场的街头,灯火通明却异常冷清——明星海鲜集团的分店铁闸缓缓落下,最后一盏霓虹灯闪烁几下后熄灭。

图源:topick

门口的告示板写着:“结束营业,感谢支持”,简单几行字,却像一记重锤,砸在员工心头,也砸在整个香港餐饮界的神经上。

图源:网络

就在前一周,黄大仙竹园店、长沙湾盈晖海鲜酒楼、太子金满楼相继关闭。

短短数日间,明星海鲜集团接连关店,昔日排队长龙、盛夏夜宵人声鼎沸的热闹景象,如今只剩下冷清的空桌、打包的外卖箱和等待遣散的员工。

图源:小红书

员工李先生回忆道:“开业高峰期,晚市龙虾、避风塘炒蟹,总是排队两小时以上。现在,连日常客流都撑不住了。”

街头的食客们,也只能隔着玻璃窗追忆,曾经的味道和热闹,被现实逼得无处可寻。

这一幕不禁让人唏嘘不已,除了明星海鲜酒家外,金钟名都酒楼、尖沙咀新斗记等香港老字号海鲜酒楼行业也正在经历的“渡劫”,传统海酒楼的辉煌,正在被冰冷的铁闸一次次拉下帷幕。

从排队长龙到铁闸落下

明星海鲜集团黄金岁月

2000年,香港餐饮迎来了一位“重量级新秀”。

明星海鲜集团在铜锣湾开出第一家酒楼,靠着“鲜活海产、原汁原味”的定位,一炮而红。龙虾上桌要排号、避风塘炒蟹成了必点,花胶炖鸡更是宴席“镇场菜”。

图源:明星海鲜酒家集团官网

那几年,谁能在明星订到一桌酒席,都能引来一片艳羡。

图源:小红书

开业没多久,明星海鲜就成了香港人节庆聚餐的热门首选。婚宴摆酒、公司年会、家庭聚会,几乎都离不开这块金字招牌。

门口的长龙,常常从大厅一直拐到街角,等位两小时也心甘情愿。晚市人声鼎沸,推车点心穿梭不停,饭局一开就是十几桌,酒楼里烟火气十足。

图源:小红书

生意红火的背后,是一套“敢扩张”的打法。

短短几年间,集团从一家店迅速复制到全港,门店开进九龙、新界和各大商圈,分店数量一度超过20家,員工人數超3000多人。

旺角的闹市、中环的高楼、尖沙咀的游客区,都能看到“明星海鲜”的招牌。到全盛时期,它几乎成为港式大酒楼的代名词。

不仅是规模扩张,明星海鲜还在菜式和服务上不断加码。鲍鱼、龙虾、象拔蚌等高端食材源源不断运抵,海鲜池里常年活蹦乱跳,保证“即点即捞”。

图源:小红书

大厅宴席讲究排场,包厢则配备独立酒柜,服务员西装笔挺,给足了消费者“体面”和“牌面”。那时的明星海鲜,撑起的已不仅是餐桌,而是香港人心中对“盛宴”的记忆。

图源:网络

在香港餐饮行业最风光的十年里,明星海鲜集团是当之无愧的巨头。

它见证了从2000年代初的经济复苏,到后金融危机时期的消费回暖,再到疫情,一场场宴席、一桌桌大餐,把无数港人的聚散与热闹定格。

然而,没有人会想到,曾经灯火辉煌、人声鼎沸的明星海鲜,终有一天会在铁闸缓缓落下时,成为香港酒楼谢幕潮中的一环。

街头的空桌子

港式餐饮洗牌正酣时

明星海鲜的铁闸落下,并不是孤例,而是香港餐饮行业的缩影。

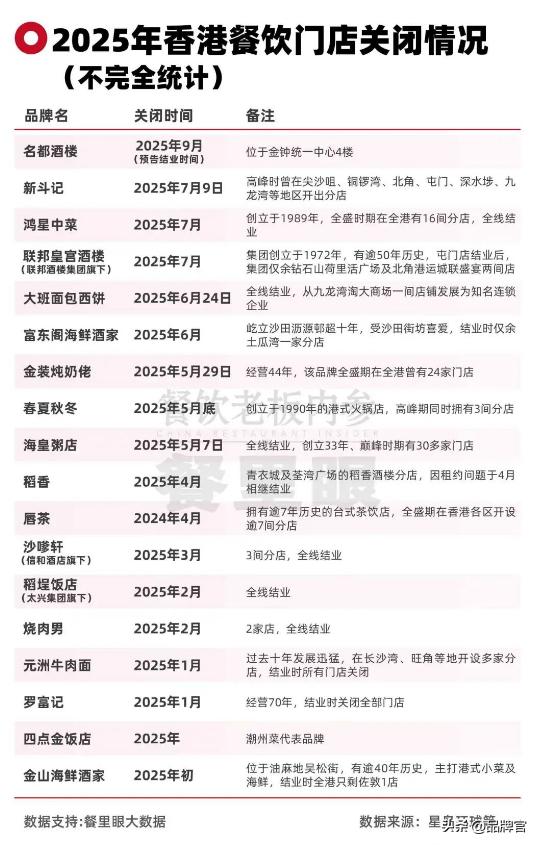

过去三年,老字号海鲜酒楼和连锁餐厅接连关店消息频频登上港媒头条。

图源:星岛头条

8月初,长沙湾的盈晖海鲜酒楼突然贴出告示,宣布即日结业。超过50名员工当场失业,追讨金额涉及欠薪、代通知金、遣散费,总额约700万港元。

图源:香港01

更令人唏嘘的是,消息传出前,许多顾客还在大厅里喝茶吃点心,谁也没料到这顿饭就是“最后的晚餐”。

几乎同一时间,黄大仙的竹园酒楼、太子的金满楼也相继关门。金满楼是有着多年历史的老店,这次结业更是彻底告别香港市场。

至于被誉为“米其林一星”的新斗记,巅峰时坐拥六家分店,如今也只剩零星几间苦苦支撑,九龙湾MegaBox分店在7月就悄悄落下帷幕。

图源:小红书

这大半年,香港已有十余家老字号酒楼陆续退场,多数超过三十年历史。酒楼曾经是社区的地标,但如今,偌大的大厅里空桌林立,点心推车推来推去,却难找到下单的食客。

图源:餐里眼大数据

这边老字号纷纷谢幕,那边却有人逆势跑赢。太兴集团就是典型代表。

它不仅稳住了基本盘,还实现了逆市扩张。上半年净利润暴增近3倍,通过收购、自创登方式,门店数量突破200家,遍布港澳两地。

图源:01新闻

秘诀很简单——控成本、调结构、玩矩阵。它一边通过规模效应压低供应链成本,一边推出更贴近年轻人的快餐品牌,既保留了茶餐厅的烟火气,又降低了消费门槛。

而另一边,内地品牌正借机“杀入香港”。太二酸菜鱼、绿茶餐厅、瑞幸咖啡等陆续开店,以价格和新鲜感吸引年轻客群。

图源:OpenRice

据餐饮行业内参数据平台不完全统计,目前已有超过60个内地餐饮品牌入驻香港。

周末走进铜锣湾、尖沙咀这些商圈,你会发现,许多排队的并非传统港式酒楼,而是这些来自内地的餐饮新秀。

图源:小红书

港式餐饮的牌局,正在被重新洗过。

那些曾经象征“体面”的大酒楼,如今在高租金和消费习惯转移的双重挤压下,步履维艰;而能快速迭代、紧贴潮流的餐饮品牌,却在另一条赛道上攻城掠地。

明星海鲜的空桌子,背后藏着一个行业的真相:老模式撑不住了,新模式正在取而代之。

餐饮寒冬

成本、客流、模式三重夹击

明星海鲜集团多家分店扎根在旺角、铜锣湾、尖沙咀这些寸土寸金的地段,铺租常年高企。哪怕反复谈判,也难抵生意下滑的压力。租金不降反升,单店每月的开支轻松过百万。

与此同时,人手开支同样失控。香港餐饮业人工成本占比普遍在三成以上,海鲜酒楼更高。大厨、侍应、传菜、洗碗,工种繁多,每一个环节都得人力支撑。工资上涨叠加用工紧缺,运营压力成倍放大。

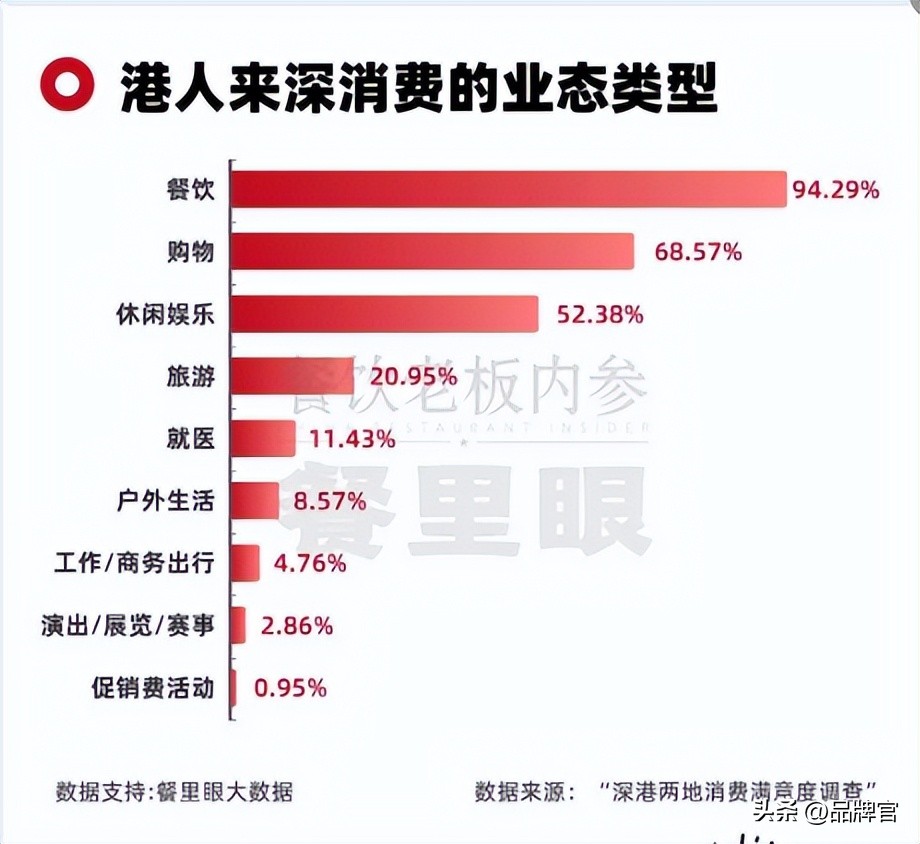

更棘手的,是客源的转移。疫情之后,消费习惯发生了根本变化。过去周末家庭聚餐的场景,正在被“港人北上”替代。

据深圳边检总站数据显示,仅2024年,经深圳口岸入境的香港居民就超过7700万人次,同比大幅增长。与此同时,北上消费的总额接近557亿元,比前一年增加近200亿元。

图源:网络

这笔钱并非花在旅游或奢侈品上,大部分直接流向餐饮。深圳市零售商业行业协会的调查显示,港人北上消费中,餐饮支出占比超过九成。

图源:餐里眼大数据

港人愿意花几个小时过关,就是为了更实惠的价格、更丰富的选择、更现代化的消费体验。相比之下,香港本地的海鲜酒楼显得“又贵又旧”。

根据港府统计处公开数据显示,2025年第一季度,全港餐厅总收入约280亿港元,同比下降1.8%。其中,中式餐厅收入下滑近5%,而快餐、非中式餐厅和酒吧收入分别小幅上升2%至6%。

这反映出,传统港式酒楼正承受巨大压力,当深圳的餐饮用更高的性价比吸走客流时,香港传统酒楼几乎没有应对之策。而轻餐饮和多元模式的抗风险能力更强。

因为这种定位在年轻消费群体眼中早已过时,它缺少外卖渠道,缺少线上互动,菜品创新也慢。老客逐渐减少,新客吸引不来,客流雪崩式下滑。

图源:网络

租金高、人工贵,还要眼睁睁看着消费力被邻近城市“虹吸”。在这种多重压力下,空桌子成了酒楼最真实的写照。

更令人担忧的是,这股“北上潮”并没有减弱的迹象。随着深圳不断升级餐饮业态、推出更多特色餐馆和便利服务,港人跨境消费的吸引力只会增强。

留在香港的餐饮企业,能否找到新的突破口,还是只能继续被动退场呢?

写在最后

明星海鲜集团的关店潮,是港餐饮行业的一次“渡劫”,传统模式无法快速适应市场变化,高成本、高竞争、消费迁移让昔日辉煌不再。

港人北上深圳、内地品牌入驻、年轻群体口味变化,都让本土餐饮面临前所未有的压力。

然而,寒冬中仍孕育了新机会。太兴集团通过精细化供应链管理、多品牌矩阵和数字化营销逆势增长;深仔记在社交媒体和外卖平台的快速布局,也让品牌在竞争激烈的市场中稳住阵脚。

图源:网络

未来能在港稳健发展的餐饮企业,必然是那些能在成本控制、创新菜品、顾客体验和市场拓展上做到精细化运作的企业。

香港餐饮市场,仍在大浪淘沙中。老字号倒下,释放了市场空白;消费者对性价比、体验感和创新服务的追求,为新品牌提供机会。

旧王朝谢幕,新英雄崛起,渡劫之下,唯有顺应潮流、精准布局、灵活应变的品牌,才能在寒冬中看到曙光。

对此,您怎么看?欢迎在评论区留言讨论,发表您的意见或者看法,谢谢。

还没有内容